採用プロセスでは、書類選考や面接の印象だけでなく、信頼できる第三者から客観的な評価を得られる「リファレンスチェック」が重要です。本記事では、リファレンスチェックの目的、方法、質問内容、そして注意点について解説します。リファレンスチェックの重要性を理解し、効果的に活用するための参考にしてください。

リファレンスチェックとは?

採用調査におけるリファレンスチェックとは、求職者が提供する、元上司や同僚等の参照先(リファレンス)に対して、適正、能力、実績、経験、人間性、コミュニケーション能力などについて、インタビューし、求職者を評価する審査方法を指します。

リファレンスチェックと前職調査との違い

リファレンスチェックは、求職者が提供する元上司や同僚等のリファレンス(参照先)と連絡を取り、彼らから求職者の能力や経験、人間性などに関する情報を確認するプロセスです。人間性や適正を確認することが主目的です。一方、前職調査は、候補者が過去に所属していた会社や組織に対して直接連絡を取り、雇用期間中の在籍期間、役職、業務内容、職務遂行能力、勤怠状況、退職理由などの詳細な情報を収集するプロセスです。マイナス要因がないかを確認することが種目的です。個人情報保護法の規制で、候補者の同意を受けない前職調査では成果が得られにくくなっています。マイナス要因の確認では、求職者に退職証明書を取得させ、在籍期間、役職、給与、退職理由を確認する手法の方が確実です。

リファレンスチェックの目的

リファレンスチェックは、適切な人材の選択やビジネス上のリスク管理を目的として実施します。具体的な目的は以下の通りです。

- 情報の正確性の確認: 応募者や候補者が提供した情報が正確かどうかを確認するために行われます。履歴書や応募書類に記載された経験やスキル、資格などが事実に基づいているかどうかを確認します。

- 能力やパフォーマンスの評価: リファレンス先からのフィードバックや評価を通じて、候補者の能力、パフォーマンス、仕事への適性、過去の実績等を評価します。

- 信頼性の確認: 応募者の業務意欲や職業倫理に関する情報を集め、信頼性を確認します。

職場での適合性の評価: 候補者が組織の文化に適合しているかどうか、協調性やコミュニケーション能力を分析します。

リファレンスチェックの方法・タイミング

リファレンスチェックは、通常、書類選考後、面接後、内定前に実施されます。内定後にチェックする場合もありますが、万が一、ネガティブ要素が発覚した場合、余程重大な経歴詐称でない限り、内定取り消しが困難です。

- 書類選考後: 応募者が書類選考を通過した後、面接や試験などの選考段階に進む前に、リファレンスチェックを行うことがあります。これは、候補者の提供した情報の正確性を確認し、選考プロセスを進めるための参考情報を得るためです。

- 一次面接後: 候補者が1次面接の選考段階を通過した後に、リファレンスチェックが行われることもあります。面接や試験での候補者のパフォーマンスを評価し、その結果を参照先に確認することで、より包括的な評価が可能になります。

- 内定前(最終面接前): 選考プロセスの最終段階である内定前に、リファレンスチェックが行われることが一般的です。候補者が内定を受ける前に、レファレンス先からのフィードバックを得て、最終的な意思決定に活用することが目的です。

リファレンスチェックのメリット

リファレンスチェックは、適切な人材の選択や組織の成功に貢献するために重要な手法です。候補者の情報の正確性を確認し、能力や適性を評価するだけでなく、リスク管理や信頼構築にも寄与します。

ミスマッチを防ぎ、採用リスクを減らす

候補者が組織の体質に適合しているかどうかを評価し、候補者が協調性やコミュニケーション能力、チームワークへの適合性等を確認し、ミスマッチを防ぎます。

信頼性の確認とリスク管理

履歴書や応募書類に記載された経験やスキル、資格などが事実かどうかを確認します。候補者の能力、適性、過去の実績の裏付けも行います。また、候補者の業務への取り組み方、職業倫理も確認可能です。

リファレンスチェックの流れ

リファレンスチェックを実施すると決定した段階で、すぐに候補者に調査同意書にサインを求める必要があります。リファレンスチェックは、求職者にレファレンス先を提供してもらうのが普通ですが、企業が独自にリファレンス先を探して実行するパターンもあります。

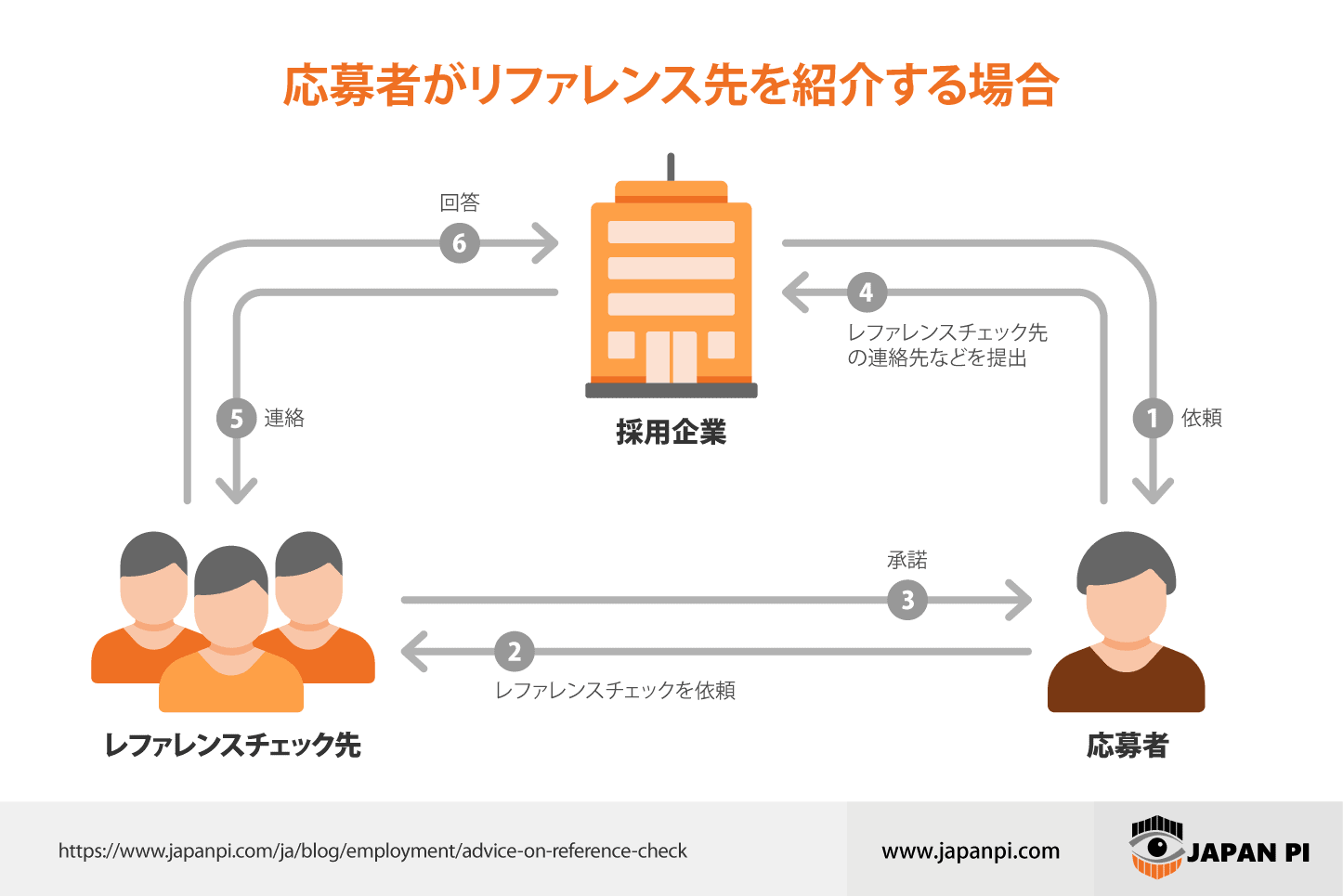

応募者がリファレンス先を紹介する場合

以下は、応募者からリファレンス先を提供してもらう場合の流れです。

- 企業が応募者にリファレンスチェックの承諾とレファレンス先の連絡先を取得します。

- 企業が該当応募者についての質問項目を用意します。

- 職務経歴書の職歴、企業サイトやSNS情報等のネット情報から、求職者の照会先候補者をリストアップします。

- チェック担当者が、結果レポートを作成します。

- 人事選考担当者と情報を共有します。

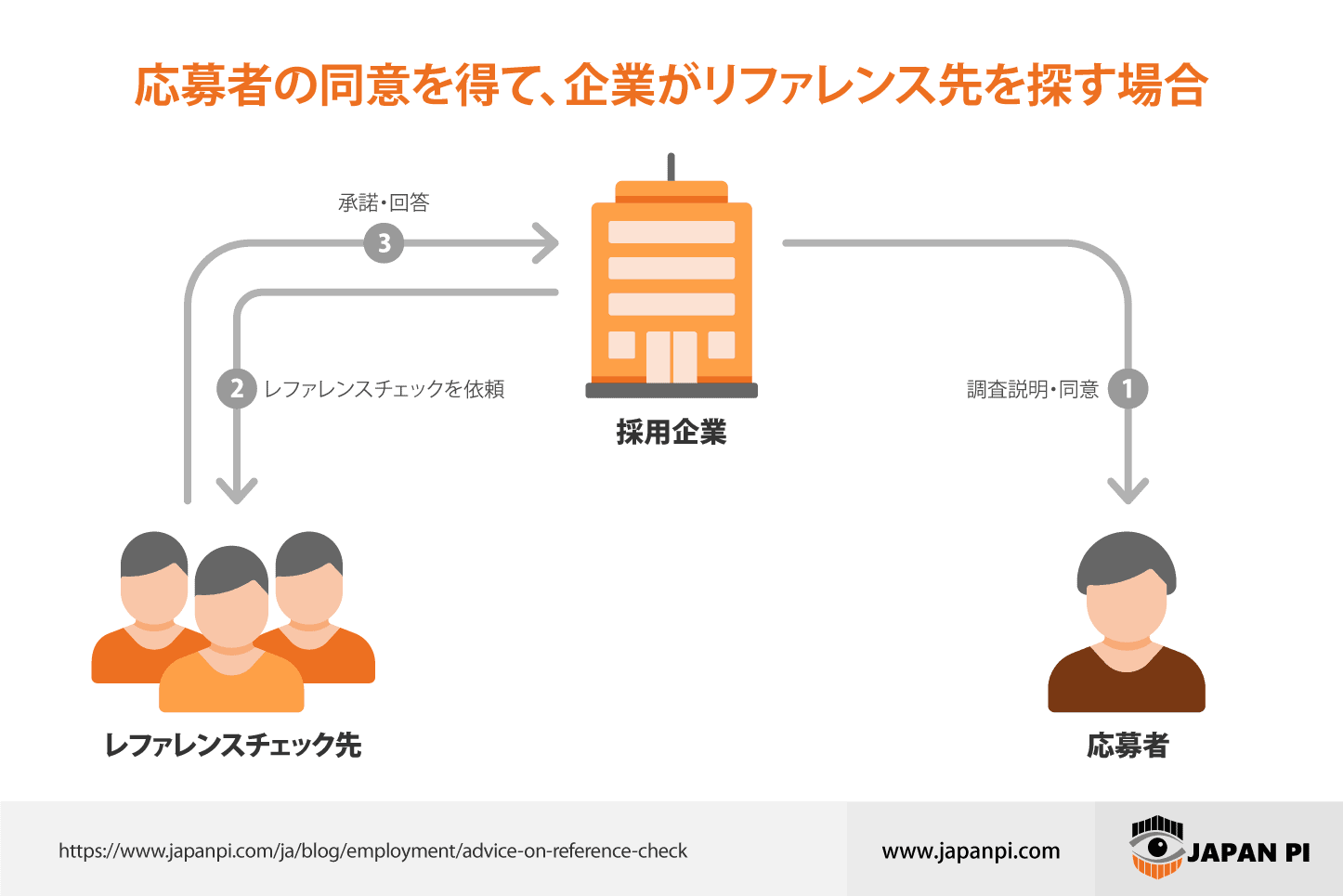

企業がリファレンス先を探す場合

以下は、企業がリファレンス先を探す場合の流れです。

- 企業が応募者にリファレンスチェックの承諾を得る。

- 企業が独自にリファレンス先を探します。

- 企業が該当応募者についての質問項目を用意します。

- 職務経歴書の職歴、企業サイトやSNS情報等のネット情報から、求職者の照会先候補者をリストアップします。

- チェック担当者が、結果レポートを作成します。

- 人事選考担当者と情報を共有します。

参考 リファレンスチェックの書式

[会社名・ロゴ] [日付] 調査同意書/委任状 私、[候補者のフルネーム]は、[会社名]において行われる私のリファレンスチェックについて同意いたします。私は以下の情報提供者に対して、私に関する情報の提供を許可します。 1. [リファレンス先1] – 氏名: – 連絡先(電話番号/メールアドレス): – 関係性/役職: – その他コメント: 2. [リファレンス先2] – 氏名: – 連絡先(電話番号/メールアドレス): – 関係性/役職: – その他コメント: この調査同意書/委任状に署名することで、私はリファレンスチェック担当者に私に関する情報の収集と確認を一任することに同意します。 候補者のフルネーム:_____________________ 署名:_____________________ 日付:_____________________ |

効果的なリファレンスチェックのための質問内容

質問内容は、採用予定の職種やポジションによって、アレンジしますが、一般的な質問項目を以下の列記します。

勤務実績・達成

- 候補者の勤務期間は、◎◎から◎◎で間違いはありませんか?

- 候補者がプロジェクトや業務で成長や改善を達成した例はありますか?彼らは自己啓発や学習にどのように取り組みましたか?

- 候補者の仕事に対しての働き方はどうでしたか?

- 候補者の長所・短所はどこですか?

- 候補者の最も顕著な業績について教えてください。

- 候補者が困難な状況や課題に直面したとき、どのように対処しましたか?問題解決能力や柔軟性を発揮しましたか?

- 候補者が時間管理や優先順位の設定においてどのようなスキルを持っていますか?効果的にタスクを遂行し、期限を守りましたか?

コミュニケーションスキル

- 候補者のコミュニケーション能力はどうでしたか?彼らはチームとの協力や他の部署との連携においてどのように働きましたか?

- 候補者は個人とチームどちらで働くことに適していると思いますか?

- 候補者は上長と適切にコミュニケーションができていましたか?

- 候補者は部下とはどのようにコミュニケーションをとっていましたか?

- 候補者がチームメンバーとの関係を構築するためにどのようなスキルや手法を活用していますか?

チームワークと協調性

- 候補者の貢献が組織やチームにどのような影響を与えましたか?

- 候補者がリーダーシップの役割を果たした経験はありますか?どのようにチームを指導し、結果を出しましたか?

- 候補者が以前のチームプロジェクトでどのような役割を果たしましたか?そのプロジェクトでは他のメンバーとどのように協力しましたか?

- 候補者はチームメンバーとのコミュニケーションをどのように行いましたか?チームメンバーとの意見の相違や問題が生じた場合、どのように解決しましたか?

- チームプロジェクトにおいて、候補者は他のメンバーをサポートしたり、助けたりする場面はありましたか?具体的な例を教えてください。

- 候補者が過去の職場でチームの一体感や連帯感を醸成するためにどのような努力をしましたか?例えば、チームビルディングのイベントやコラボレーションの取り組みなど。

- 候補者が複数のプロジェクトやチームを同時に管理した経験はありますか?その場合、彼らはどのようにしてリソースを調整し、チーム間の調和を図りましたか?

- 候補者が困難なチームメンバーとの関係や衝突に直面した場合、どのように対処しましたか?協調性を高めるために取った具体的なアプローチはありますか?

- 候補者は問題解決能力や決断、決定力はありましたか?

- 候補者に改善すべき点はありますか?

- 候補者と再度一緒に働きたいと思いますか?

リファレンスチェックを行う上での注意点

求職者からリファレンス先の連絡先を提供してもらう場合、氏名と前勤務先の情報だけでは、レファレンス先と連絡が取れない場合があります。一部上場企業等の大企業の多くでは、氏名と役職と所属部署の情報を完全一致で提供できないと、電話で取り次いでもらえません。また、少し古い前職のレファレンス先の場合、当該人物が、転職や退職で、元勤務先に在籍していない可能性もあります。連絡が取れないトラブルを避けるため、以下の情報を確認するべきです。

- 氏名

- 勤務先と所属部署と最終在籍確認時期

- 求職者との関係性

- 個人の電話番号

求職者がリファレンスチェックへの協力を拒否する場合もあります。まだ在籍している企業の関係者へのチェックは、転職事実が知られるので困る、という理由なら、無理強いはできません。しかし、求職者が、退職済みの企業の関係者へのリファレンスチェックを拒否した場合は、マイナス要素を隠したいという意図があるかもしれません。その場合は、その求職者を選考から除外する検討をした方が賢明です。レファレンス先かが、レファレンスチェックの意味をよく理解しておらず、回答を無視したり、拒否したりする場合もあります。候補者の承諾を得て、実施していることを重ねて通知しても、理解が得られない場合は諦めるしかありません。ただし、候補者との関係が良好でなかったために、コメントを拒否しているかどうかはよく確認した方がいいと思います。

まとめ

採用調査におけるリファレンスチェックとは、求職者が提供する、元上司や同僚等の参照先に対して、適正、能力、実績、経験、人間性、コミュニケーション能力などについて、インタビューし、求職者を評価する審査方法を指します。候補者が内定を受ける前に、レファレンス先からのフィードバックを得て、最終的な意思決定に活用することが目的です。候補者が組織の体質に適合しているかどうかを評価したり、候補者が協調性やコミュニケーション能力、チームワークへの適合性等を確認し、ミスマッチを防ぎます。レファレンス先の連絡先については、前職の所属情報以外に、個人の電話番号やemailも取得しておいた方が無難です。

当社、Japan PIの採用調査は、レファレンスチェックの他にも、学歴・職歴の確認やバックグラウンドチェックなど幅広い調査項目をカバーしています。もし、何かお困りのことがありましたら、無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合せください。